法形(ほうけい)=形(かた)とは

天眞正自源流(てんしんしょうじげんりゅう)の形(かた)については過去の投稿で少し書きました。

↓こちら

https://jigenryu-kawasaki.com/jigenryu/

自源流では形を法形(ほうけい)と称します。

法とは法(のり)であり、森羅万象に働く法則のことであり、自然の理(ことわり)に則るということです。

形とは物理的動作であり、肉体の関節運動によって行使されるその人間の身体の運動になります。

法形とは自然の理に則った身体の動きということですが、人間の運動器(骨と骨格筋と各関節)に於ける自然の理とは、動かす箇所の関節の構造上無理の無い動作ということです。

肘と膝の関節は肩の関節や股関節のように360度動かせる構造はしておらず、どちらも屈曲と伸展しか出来ない構造になっています。

ゆえに肘と膝の関節を屈曲と伸展以外の動作で動かそうとすると関節部に負担が掛かり、それが蓄積すると関節が損傷します。

法形とは、各関節に無理がない動作をさせる自然の理に則った身体の動きという意味です。

法形(ほうけい)の大別

自源流の法形は二つに大別されます。

「刃斬相之法形(はぎりあいのほうけい)」と「抜之法形(ぬきのほうけい)」になります。

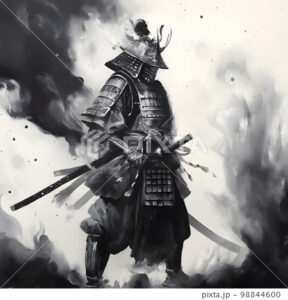

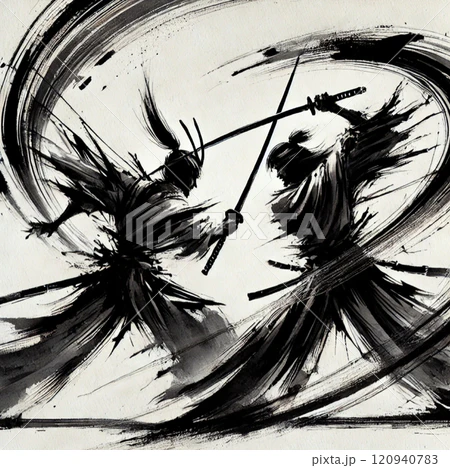

刃斬相之法形は互いに白刃を抜いた状態からの斬り合いの形です。

もしくは互いに鞘に刀身を納刀している状態で抜き付けてから瞬間で勝負が決さなかった場合そのまま斬り合いに移行するのが戦闘の常ですので、抜きからの刃斬相も斬り合いの形となります。

抜之法形は鞘に刀身が納まった状態から刀を抜き放ち、そのまま斬撃して勝負を決することを前提とした形です。

ゆえに抜之法形は刀を抜き放ってから斬撃してそれから斬り合いに移行することは無く残心を取って形を終えます。

抜きからの一撃あるいは連撃で勝負が決さなかった場合(=敵の攻撃能力を全て奪取するか絶命させるか出来なかった場合)は上記したようにそのまま斬り合いへと移行するのが普通ですよね。

このように、自源流の法形は大別して斬り合いの形である刃斬相之法形(はぎりあいのほうけい)と抜きの形である抜之法形(ぬきのほうけい)に分類分けされています。

抜きとは、鞘に納刀されている状態の刀を抜いて斬って納刀するまでの技法のことです。

抜きは一人稽古に最適

元々はまず斬り合いの形である刃斬相之法形が先に作られ、後々抜之法形が作られたと言います。

抜きの形の技法は全て刃斬相にも使える技法であり、一人稽古用に抜きの形を作ったのではないかと個人的に思えたりもするくらい、抜之法形は一人稽古にピッタリです。

斬り合いの形は相手がいないと出来ません。

相手の動きを想像しながら一人で斬り合いの形の動きを行うことは可能ですが、これはあくまで約束として形を行う上での形の動作の順番を覚えることのみに主眼があり、斬り合いの形で修得するべき対敵した相手と直に向き合って斬り合うという感覚はどうしても実際に相手がいないと出来ないものです。

抜きの形であれば、相手を必要とはしないので一人稽古のときに存分に奥を追及出来ます。

抜之法形で修得した理合いは、知識と技法の向上に伴って必ず斬り合いでも活かせます。

ゆえに稽古した内容で無駄になることはありません。

各個人、仕事の都合やその他諸々の事情で稽古場に来る頻度が少なくなってしまうことはあると思いますが、そういうときに自宅で一人だけで抜きの稽古をやっているだけでも、後々それが確実に活きて来ます。

この抜きが何よりも難しいと私は常々思っています、とにかくひたすら反復してゆくのみです。

以前の投稿でも書いたように、形が有って形は無く形のようなもの。ということですので、全ての人間が同じように形の動きをする必要はありませんが、自源流を修行している以上は初代様の太刀筋に一歩でも近付くことを目指して稽古すべきと個人的に思っています。

2024年6月14日、鹿児島県の伊汪之瀧に於いて初代様の声を聴いてから、その思いが一層強くなりました。

「励め」と御言葉を賜りました。

これは私のみにではなく流儀を修行している人全員へのメッセージと感じます。

剣術に御関心ある方は是非一緒に稽古しましょう!

加地